第一エリアと本体1号機

第2エリア 本体2号機

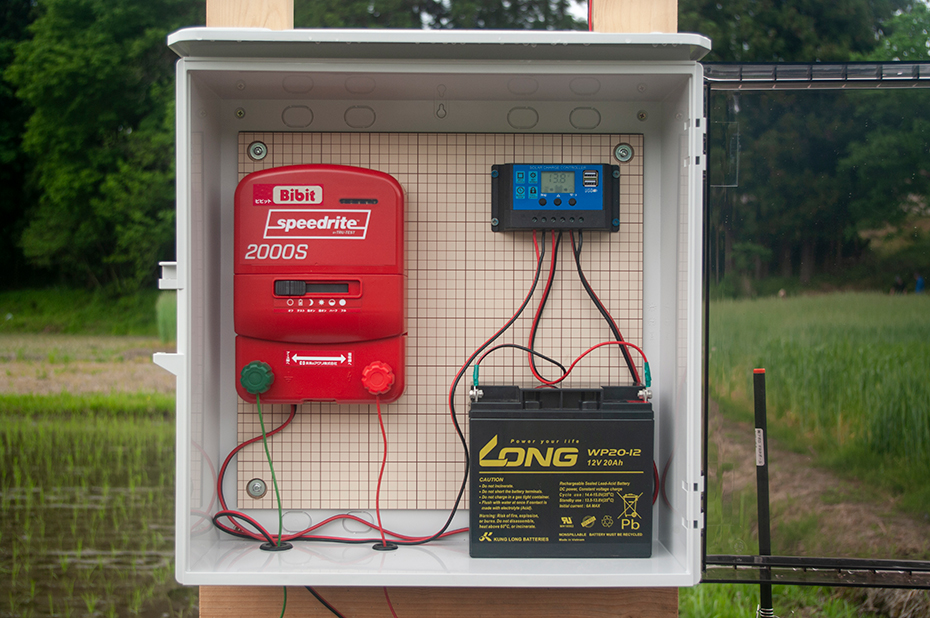

1号機も2号機と同仕様です。

電柵器本体は、ニュージランド製

日本国内では、「未来のあぐり」社(本社 福島市)が販売しています。

道路右側の圃場が飛び地になっているため、地中線でつないでいます。

地中埋設線の処理1

地中埋設線の処理2

わざわざ道路沿いを回しています。

圃場は斜面の下です。

斜面に沿った設置方法

起伏を避けながら、出来るだけ緩やかに上下します。

飛び地になっている圃場から道路方向を見ています。

中島第3圃場を取り込みながら川沿いの堤防の上を進みます。

ここから分岐して、再び川沿いへと進みます。

ここまでの電気柵は、食工房が4月に設置したものをそのまま利用しています。

ここからさらに川沿いの堤防の上を進みます。

設置完了前に被害が出た圃場です。

ここをポケット状に囲いました。

とりあえず、撤去しないで置きます。

このゲートから先は、堤防の外側を進みます。

対策上もその方が有利です。

川沿い堤防の上を進みます。

左下の水田は、昨年イノシシの被害に遭いました。

堤防の上に植えられた立派な栗の木

これも獣害から守らねばなりません。

一昨年の秋、この栗の木に巨大熊がやって来た。<参照>

川沿いはとりあえずここまで。

後々、先へ延ばす予定。

将来の延長に備えて、碍子の配置と線の撮り回しをしています。

川沿いを離れて、堤防下へと下り勾配

作業道を中に取り込んで、使い勝手が良いように計らっています。

コーナーは、線の張力によって曲げられてしまうので、竹製の支柱を使用しました。

別途碍子が必要です。

起伏の多い地形ですが、何とか工夫して通過

道路下の水路沿いに設置

左方向に進んで、本体のある場所に戻ります。

一周約850m

このゲートは、電気柵稼働中でも安全に開閉可能です。

稼働中でも安全に開閉出来るゲートの接続方法

中間碍子を使用

この出入口ゲートのパーツは、自作しました。

第2エリア

電気柵は、手前の道路沿いをずっと先から回り込んで、耕作放棄地の後ろを通っています。

右側耕作放棄地も取り込むように設置

耕作放棄地も取り込むことで、領域全体から追い出す作戦です。

耕作放棄地の後ろの電柵線を確認出来ます。

第2エリア 1

第2エリア 2

第2エリア 3

電気柵設置警告表示は、義務付けられています。

公道沿いは、20m間隔だそうです。

本日は朝から、当地区の耕作者の方々と一緒に電気柵設置作業の最終工程を実施し、午前中の早いうちに終えることが出来ました。

その後は私一人で、細かい調整や出入口ゲートの仕上げなどに時間を費やして、午後にはすべて完成、稼働テストも終えることが出来ました。

早速今夜から稼働開始しています。

これで予定していた全領域が電気柵の内側になりました。

獣たちがどのような動きをするのか、興味津々というところです。

これまでの経験からすれば、対策対応の手薄なところへと移動して行くはずですので、どこか別の場所で深刻な被害が発生したりするかも知れません。

特に、家の周りは警戒する必要があります。

それをやり過ごせば、一応当地区から獣たちの影響を排除で来たことになります。

尤も、それでおしまいになるわけではなく、いつまでも油断は出来ませんが・・・。

そこで、今回の取り組みが順調に進みましたので、さらに刈り払いの範囲を広げることにしました。

見通しを良くして、獣たちに警戒させると同時に、私たちにとっては眺めが良くなるというご利益もあるわけです。

里山景観の復活ですね。

獣害対策という思いがけないところから、そこへつながって行くということになりました。

そして、圃場から住居周りへと電気柵を延ばすことも考えています。

自分たちの暮らす環境を自分たちで良くして行く、大切な事だと気づかせてもらいました。